龍谷大学 You, Unlimited

Center for the Promotion of Global Education

グローバル教育推進センター交換留学マンスリーレポート

国立高雄科技大学

2025年10月号 文学部 K.S

①授業紹介

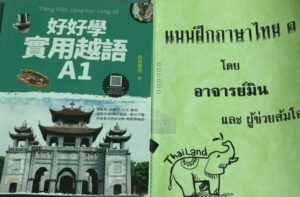

後期はベトナム語とタイ語の授業を取っています。ベトナムやタイからの留学生の友達もいるので、せっかくなので学んでみることにしてみました。どちらの授業も一から学べる内容で、中国語を使って学んでいます。今回は、それぞれの授業について紹介したいと思います。

ベトナム語について

まずベトナム語の授業では、教科書を使ってベトナムの歴史や文化、文字の変遷について学び、ラテン文字化の経緯に触れたうえで文字の学習に入りました。

日本語にも中国語にもない音が多く、声調も6つあり、表文字の下にも記号を使うため、読むのに慣れるまで時間がかかりますが、英語のような時制による動詞の活用がなく、語順も中国語にかなり近いので、中国語で学ぶことに大きなメリットを感じています。

ただし、形容詞が名詞の後ろから置かれるため、「私の家」を表すときは「家+私」のような語順になり、これまで学んできた言語とは違う感覚で不思議な感じがしています。

タイ語について

タイ語の授業でも教科書を使って学んでいますが、こちらは書き込み式のノートのようなテキストです。まず0〜9の数字から学び、自分の学籍番号や電話番号を言えるようになるまで暗唱を繰り返しました。また、先生からタイ語の名前をもらい、出席の際にはその名前を使っています。もらったタイ語名の意味を学生同士で教え合ったりするなど、学生間の交流も活発です

タイ語の「あいうえお表」は、アルファベットの学習と同じように「A–America」のように頭文字と単語をセットで発音します。

中国語やベトナム語では、既に知っている文字の応用で読み書きに困ることはあまりありませんでしたが、全く新しい文字体系を学ぶ難しさを改めて実感しています。

②台湾のコンビニについて

台湾には主にセブンイレブン、ファミリーマート、OK Mart、Hi-Lifeの4つのコンビニチェーンがあります。セブンイレブンは統一グループ、ファミリーマートは日本の親会社が経営しています。そのため、台湾のファミリーマートでも日本のファミリーマートと同じお菓子が多く販売されています。

ただし、日本の食品や雑貨は海外製品ということもあり、やや割高な印象があります。それでも手軽に手に入るため、とても助かっています。

ここでは、日本のコンビニとの違いを紹介したいと思います。台湾のコンビニには、ほとんどの店舗にイートインスペースが設けられています。店舗によってはアーケードゲームの筐体が置かれているところもあり、冷房の効いた憩いの場として多くの人が利用しています。

また、日本のコンビニにあるようなホットスナック(揚げ物類)は台湾ではあまり見かけません。その代わりに、台湾版のおでんのような煮物やホットドッグ、焼き芋、煮卵などが販売されています。

さらに、割引の仕方にも違いがあります。台湾では「買一送一(1つ買うともう1つ無料)」といったキャンペーンがよく行われています。日本のようにレシートを使って後日引き換える方式ではなく、その場で無料でもう1つもらえるのが特徴です。

私が見た中では、ペットボトルのお茶が「買10送10(10本買うと10本無料)」という、まるで箱買いのようなキャンペーンまでありました。